サマリー

- ZHDは、出前館の物流網をフードデリバリーだけでなくECの配送などにも使おうとしている。

- そこには、「ECでより迅速な配送を実現することでUXを向上させる」という目的の他に、「 出前のピークタイム以外の時間帯で配送を増やすことで採算性を改善する 」という経済的な狙いもあるのではないか、と想像している。

「出前館」物流で商品がすぐ届けばECの利用者は嬉しい

『出前館』の配送網を出前以外に使う というアイデアを私が最初に目にしたのはこのインタビュー記事でだった。

ヤフーとLINE、統合後の経営会議は「毎週7時間」に: 日本経済新聞

このインタビューでは、出前館の小回りがきく物流網を活かしてコマース事業の配送の即配を実現するといった構想が語られていた。

ECにおいて「商品がすぐ届く」事は大きな価値だから、出前館の物流網を活かした即配というアイデアは非常に納得感があった。

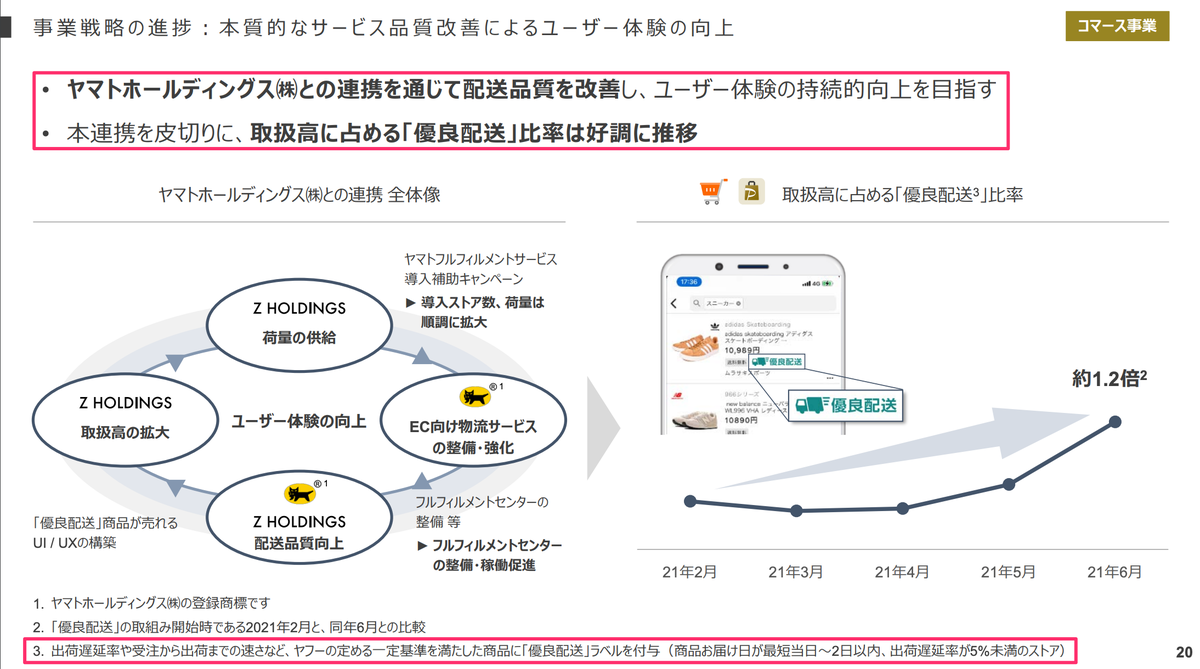

ZHDの決算発表ではECにおけるユーザー体験を測る指標として「出荷遅延率や受注から出荷までの速さ」を挙げている*1事からも、配送の速さを重要視していることは間違いないだろう。

ただ、最近気づいたんだけど、ZHDが「出前館」物流を進める理由は、ECの体験向上だけではないのかも知れない。

「出前館」の大幅な赤字

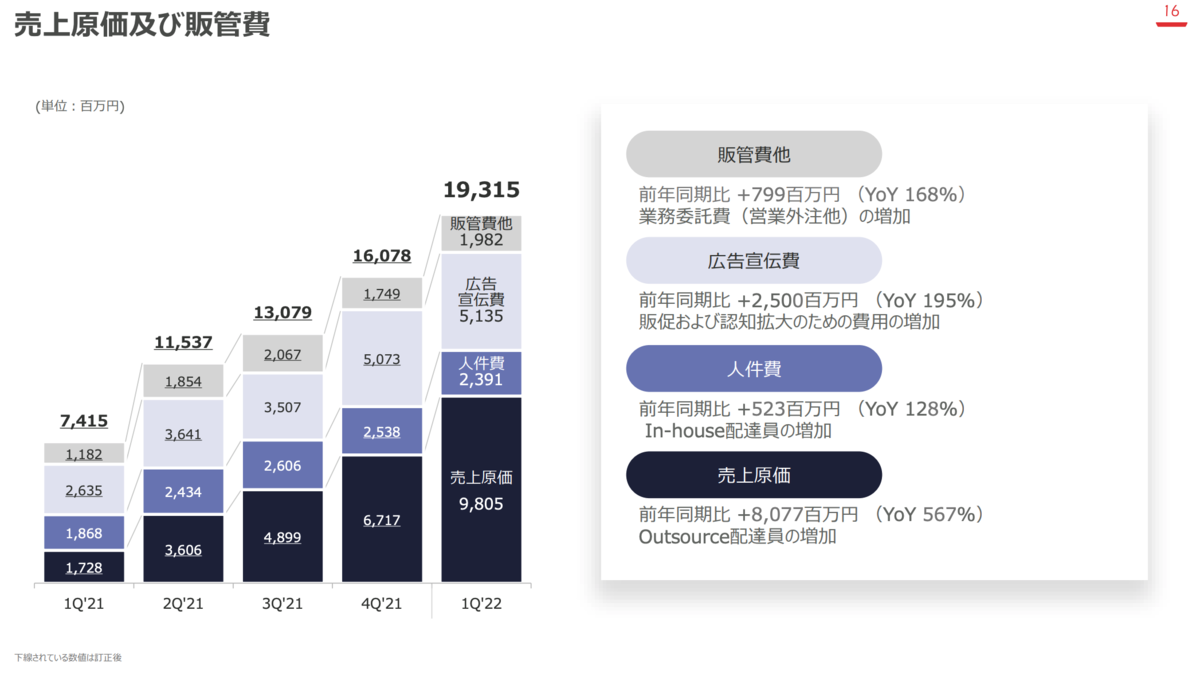

出前館のFY2022年1Q決算を見てみると、約100億円の売上に対して、約190億円のコストが発生し、約90億円の大幅な赤字になっている。*2

コストの内訳は以下のようになっていて、仮に広告宣伝費が0になったとしてもまだ赤字である。

つまり、出前館が黒字化するには配送コストの圧縮が必要 と言える。

現在、出前館の物流は「時給制のアルバイト」よりも「歩合制の業務委託」が中心になっているので、 歩合制の配送コストの圧縮 が黒字化のキーになる。

"ブースト"が出前館のコストを圧迫しているのかも?

ここで、出前館の歩合制報酬の体系を見てみよう。

公式サイトには、このように書いてある。

- 「1配達あたり550円以上(税込)の配達報酬」

- 「昼と夜のお食事時や休日には、ブーストと呼ばれる大幅報酬UPが頻繁にあり、報酬が3倍になることも!」

ここからは想像になるが、配達のかなりの割合が、ブーストが適用された報酬になっていて、そこがコストを圧迫しているのでは ないだろうか。

出前は普通、食事時に行うし、配達員も「注文を待つだけの時間」はなるべく作りたくないだろうから出前が集中する時間に稼働したいだろうからだ。(ブースト報酬もあるし)

ブーストが掛からない時間帯の配送を増やすことで黒字化を目指している?

仮に、現状で配送のかなりの割合がブーストが効いた報酬だったとすると、そのインパクトは大きい。

1件あたりの配送コストが3倍になるか、ならないかの違いだから、採算性に大きな違いがある。

ブーストが効かない時間帯の配送が増えれば、事業全体の採算性がよくなっていくはずである。

出前館の決算説明資料にこんな図が出てくる。

顧客体験の観点からランチ・ディナーの時間帯以外の配送もカバーしていく事が語られているが、ランチ・ディナーの時間帯以外の方が採算が良いので、その時間帯の取引を増やしたいという意図もあるのではないだろうか。

だとすると、出前館が出前をする経済的な意義って...?

以上のことから、ZHDが出前館を出前以外の物流に使おうとしている理由は、 ランチ・ディナーのピークタイム以外の配送をした方が採算性が良いから なのではないかと考えた。

いや、でも、だとしたら、ゆくゆくはランチ・ディナーの配送を辞めてコマースの配送に特化したらより利益が上がるのでは...? 🤔

たぶん、「出前」をきっかけにして「出前館」というブランドを知ってもらったり、アプリを使い始めてもらったりして、そこから日用品などの配送にも移行してもらいたいという戦略があるのだろう。(集客手段としての出前)

ちょっと書くのに疲れたので、この辺りで終わりにするが、出前館をコマースの物流に使う構想は実際にサービスが始まる段階まで来ているので、今後どうなるのか非常に興味を持っている。